Cet article synthétise les résultats obtenus dans le cadre des Actions 1.1 et 1.2 de l’Axe 1 de l’OBLA (Dynamiques des espèces et des communautés en lien avec les facteurs environnementaux) et produits à l’occasion du projet de mise en place de l’OBLA (à l’exception des tendances temporelles d’abondance de la végétation enracinée, produites lors d’un projet étudiant dans le cadre du projet » BD Biodiv « ).

Action 1.1 : Paléobiodiversité et facteurs environnementaux

L’un des objectifs de l’Action 1.1 est la réalisation d’un état des lieux ainsi que l’amélioration des connaissances paléoécologiques, principalement paléobiologiques, sur la totalité du gradient amont-aval de la Loire et de son bassin versant.

Paléobotanique

La majorité des données concerne la partie amont du bassin versant de la Loire et constitue pour l’essentiel des données paléobotaniques (plus rarement des données paléolimnologiques). Une méthode d’analyse multivariée (Detrended Correspondence Analysis) a été effectuée sur une partie des données disponibles.

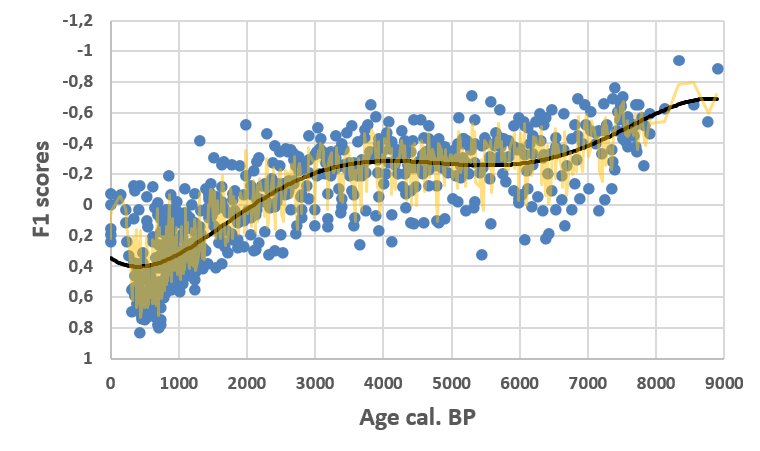

Cette méthode a permis de mettre en évidence l’influence importante de l’anthropisation sur la composition des communautés végétales ainsi que sa croissance au cours du temps. Une comparaison a également révélé la précocité de l’anthropisation aval par rapport à l’amont.

Evolution temporelle sur la Loire aval (en années calibrées Before Present) des scores des relevés polliniques sur l’axe F1 (négativement corrélé à l’anthropisation). En noir la courbe de tendance polynomiale d’ordre 5. En orange la moyenne mobile d’ordre 2.

Action 1.2 : Tendances de dynamiques des espèces et communautés dans le passé proche

Les objectifs de l’Action 1.2 sont multiples : dresser une liste d’espèces présentes sur le lit inondable de la Loire, évaluer l’abondance des espèces au cours du temps (analyse des tendances) et relier ces tendances à des paramètres environnementaux (facteurs météorologiques, physico-chimiques, biologiques, etc.).

Phytoplancton

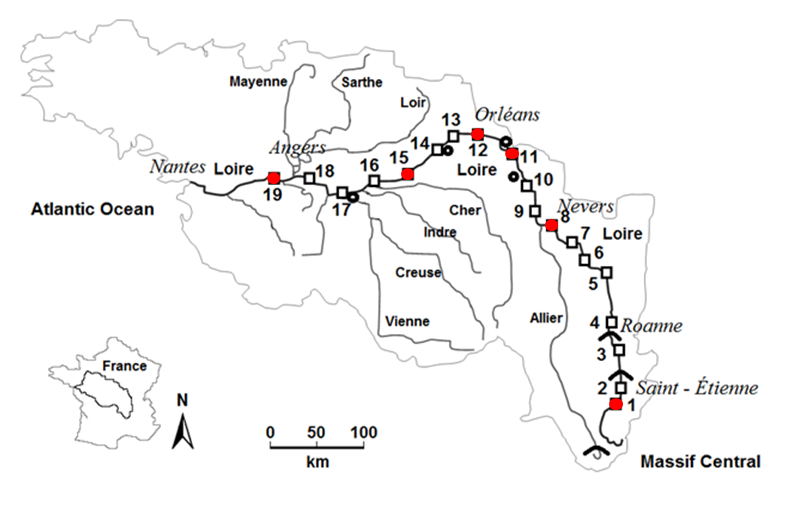

Les relevés de 24 stations ont été exploités pour établir la liste des taxons observés, la plupart correspondant à des relevés effectués par le Bureau d’études Bi-Eau pour le compte de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne entre 1991 et 2001 puis de 2005 à 2011. Pour l’analyse des tendances spatio-temporelles, 6 stations ont été utilisées sur une période de 18 ans.

Localisation des stations de prélèvements de phytoplancton le long de la Loire. En rouge les stations retenues pour l’analyse des tendances temporelles.

Près de 710 taxons ont été recensés sur l’ensemble des station, avec environ 40% des taxons appartenant à la classe des Chlorophycées, 30% à la classe des Diatomophycées et 11% à la classe des Cyanobactéries.

Si aucun gradient longitudinal de la richesse taxonomique n’est détecté, celle-ci semble plus élevée lors de la seconde période d’échantillonnage, du fait notamment de l’effort d’identification plus élevé et de l’évolution de la taxinomie. La variabilité intra-annuelle semble également avoir augmenté, peut-être en réponse à des débits plus dynamiques.

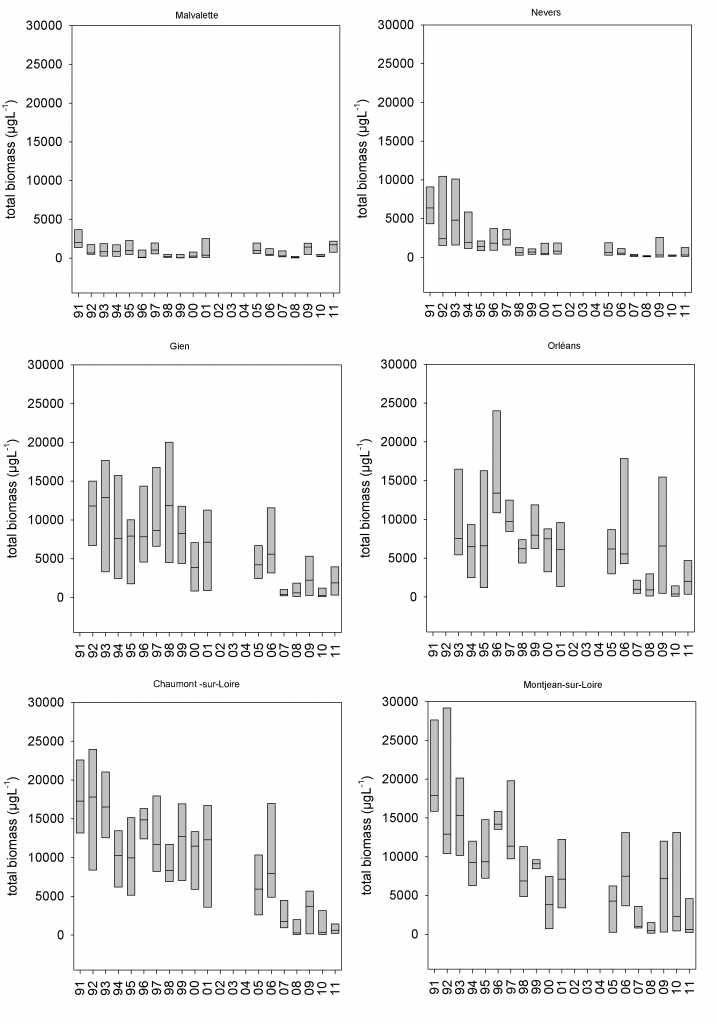

Evolution de la biomasse totale de phytoplancton sur les 6 stations considérées entre 1991 à 2011

En ce qui concerne la biomasse, celle-ci chute progressivement sur l’ensemble des stations, déclin pour lequel plusieurs pistes d’explications sont envisagées : diminution du Phosphore dissous, filtration d’un bivalve invasif, présence d’éléments toxiques issus de l’agriculture, hausse des températures favorisant les plus petites formes, etc.

Végétation enracinée

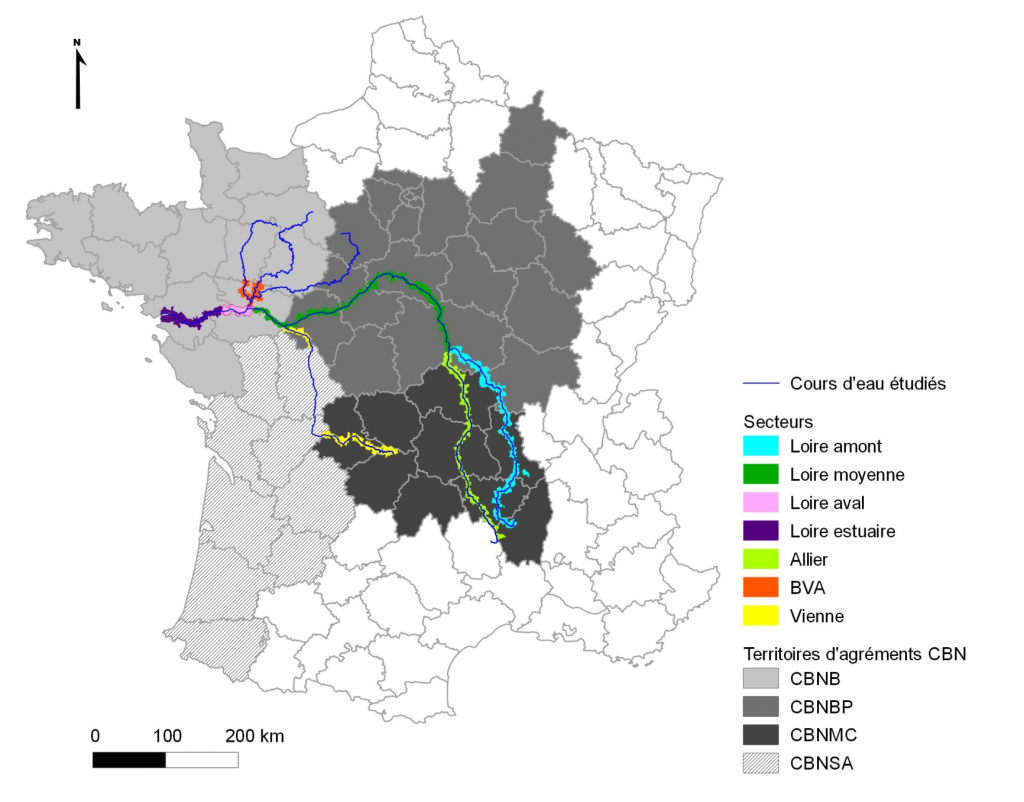

Plus d’un million de données (1 019 112) de flore vasculaire issues de trois Conservatoires Botaniques Nationaux (Bassin Parisien, Brest et Massif Central) ont été récupérées. Celles-ci correspondent à des observations effectuées sur une commune traversée par la Loire ou un de ses affluents. La majorité (67%) concerne des données ultérieures à 1999 et seulement 5% la période antérieure à 1950. Ont également été ajoutées des données de macrophytes aquatiques récoltées dans le cadre du réseau de contrôle et de surveillance de la qualité des eaux de surface (RCS).

Secteurs d’étude de la végétation enracinée

L’évolution temporelle du nombre de données et d’espèces par commune est analysé à l’aide d’un modèle linéaire généralisé mixte (GLMM). La comparaison du nombre de données et d’espèces par secteur (7 secteurs au total) est effectuée à l’aide d’un test de Kruskall-Wallis suivi d’un test de comparaison multiples par paires. Enfin l’analyse des tendances temporelles est effectuée sur 93 espèces en comparant les données historiques issues de 17 Flores aux données des CBN par l’étude des résidus de régressions linéaires entre données récentes et historiques.

Près de 2437 espèces sont présentes dans les données issues des CBN, avec le plus grand nombre d’espèces détectées sur la Loire amont et l’Allier. L’Allier semble mieux prospecté que les autres secteurs alors que la Vienne et les Basses Vallées Angevines le sont moins. Les données issues du RCS comptent 113 taxons dont 20 taxons d’algues, 19 d’espèces de bryophytes et 69 taxons vasculaires.

En ce qui concerne l’évolution temporelle, les abondances anciennes sont proches des récentes. En effet seules 27 espèces sur les 93 étudiées présentent une tendance significative et pour 20 d’entre-elles cette différence entre données récentes et historiques ne concerne qu’une seul flore ancienne.

Une analyse de Co-Inertie devra être utilisée ultérieurement pour étudier la distribution d’assemblages en fonction des variables environnementales alors que diverses analyses exploratoires sont proposées pour la distribution d’espèces.

Macro-invertébrés benthiques

Des suivis annuels des macroinvertébrés benthiques sont effectués sur la Loire depuis 1977 selon divers protocole et niveaux d’identification. Les données de 319 relevés effectués sur 51 stations ont été recueillies. Seules 27 stations correspondant au Réseau de Contrôle et de Surveillance de la qualité de l’eau (RCS) sont utilisées pour l’analyse de la répartition le long du gradient longitudinal de la Loire du fait de l’identification plus fine (au genre et non à la famille).

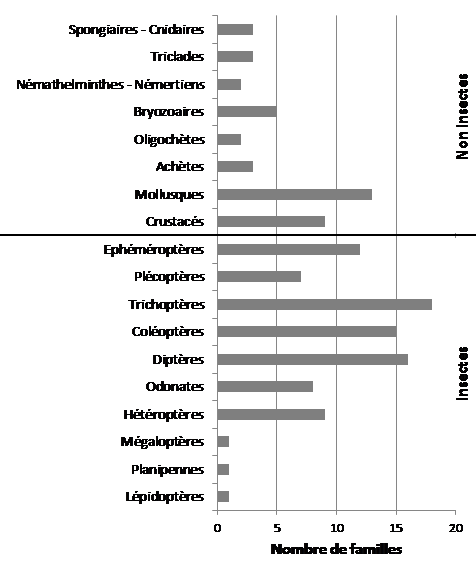

Un total de 310 taxons correspondant à 128 familles (dont 69% appartiennent à la classe des insectes) a été recensé sur l’ensemble des données collectées.

Distribution des familles de macroinvertébrés benthiques de la Loire

Sur les 222 taxons observés sur les 27 stations du RCS, la Loire Amont (du Puy-en-Velay au Bec d’Allier) est le secteur présentant la richesse taxonomique la plus élevée avec 181 taxons (diversité relative de 80,1%) et la Loire aval (du bec de Vienne à la limite de salure des eaux) le secteur le moins riche avec 87 taxons (diversité relative de 38,5%).

Une augmentation des espèces envahissantes est également observée.

Arthropodes terrestres

Une synthèse de 9790 données de macro-arthropodes terrestres provenant de divers organismes (GRETIA, MNHN, etc.) a été effectuée. Ces données concernent spécifiquement les Aranaea et les coléoptères Carabidae, groupes taxonomiques indicateurs de biodiversité. Différentes méthodes d’analyse de données ont été mises en oeuvre pour répondre à l’ensemble des questions de recherche : Analyse des Correspondances Multiples (ACM), Analyse Factorielle des Correspondances (AFC), Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) et régression linéaire.

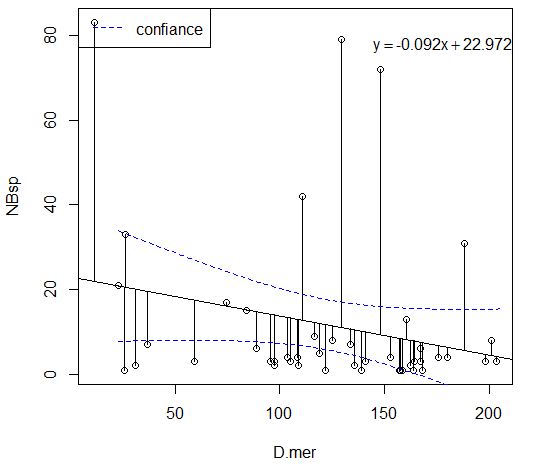

Les données récoltées regroupent un total de 536 espèces d’araignées sur une période d’environ 20 ans et près de 200 espèces sont spécifiques à un seul secteur (amont, aval et têtes de bassin). La richesse spécifique semble décroître d’aval en amont bien que la tendance ne soit pas significative. En revanche la richesse spécifique en espèces halophiles diminue significativement d’aval en amont.

Régression linéaire de la richesse spécifique en Aranaea par site en fonction de la distance à la mer

En ce qui concerne les coléoptères Carabidae, 285 espèces différentes ont été identifiées sur une période d’environ 10 ans. La grande majorité de ces espèces (168) sont exclusives au secteur amont et seules 15 espèces sont communes aux trois secteurs.

Pour les deux groupes étudiés, chaque ensemble de relevés mis en évidence semble correspondre à un cortège d’espèces, avec à la fois des espèces exclusives à une zone donnée et des espèces communes aux différentes unités. La méthode de capture par pièges Barber, dont les résultats s’éloignent de ceux des autres méthodes (battage, fauchage, chasse à vue), semble la plus appropriée pour un suivi à long terme.

Dispositif de capture par piège Barber couplé à un enregistreur de température

Avifaune

Trois programmes de suivi de l’avifaune ont été identifiés pour réaliser les analyses : l’observatoire de l’avifaune nicheuse des grèves sur le bassin de la Loire, le suivi temporel des oiseaux nicheurs en rivière et diverses études de l’avifaune prairiale.

Ces données ont permis de recenser 312 espèces d’oiseaux sur le territoire. La diminution des effectifs des espèces liées aux fourrés et l’augmentation des populations d’espèces forestières tend à montrer un développement de la ripisylve.

Ressources

Télécharger le rapport du projet de mise en place de l’OBLA

rapport_final_obla-4Télécharger le rapport du projet étudiant d’analyse des tendances temporelles de la végétation

rapport_projet_individuel_merleau_2015Contacts :

Coordination scientifique : Sabine Greulich, UMR Université de Tours – CNRS 7324 CITERES (greulich@univ-tours.fr)

Analyse et gestion des données : Fabien Verniest, UMR Université de Tours – CNRS 7324 CITERES (fabien.verniest@univ-tours.fr)

![[:fr]Bec de Vienne (Mathieu Bonnefond)[:]](https://www.za-loire.org/wp-content/uploads/2019/09/IMG_7812-e1568204519489-940x200.jpeg)

![[:fr]Drosera – Tourbière de la Guette (Mathieu Bonnefond)[:]](https://www.za-loire.org/wp-content/uploads/2019/09/IMG_1862-e1568204485714-940x200.jpeg)

![[:fr]Vallée du Loir (Mathieu Bonnefond)[:]](https://www.za-loire.org/wp-content/uploads/2019/09/DSC_0450-e1568204447265-940x200.jpg)

![[:fr]Ile St Aubin (Mathieu Bonnefond)[:]](https://www.za-loire.org/wp-content/uploads/2019/09/IMG_3672-940x200.jpeg)

![[:fr]Vue aérienne du Louroux (Studio Pierre)[:]](https://www.za-loire.org/wp-content/uploads/2019/09/Louroux-1-e1568204657393-940x200.jpg)

![[:fr]Loire Aval (Mathieu Bonnefond)[:]](https://www.za-loire.org/wp-content/uploads/2019/09/IMG_0922-e1568204802538-940x200.jpg)

![[:fr]Réserve naturelle du Val d’Allier (Irène Till Bottraud)[:] Réserve Val d'Allier (Irène Till Bottraud)](https://www.za-loire.org/wp-content/uploads/2019/09/2806-e1568204860399-940x200.jpg)